Mechanismus aufgedeckt: Bei Krebspatienten bilden sich Metastasen besonders oft in der Lunge. Ein Grund dafür ist offenbar die Aminosäure Aspartat, die in der Lunge häufig vorkommt und Krebszellen über einen komplexen Mechanismus die Ansiedlung erleichtert, wie Biomediziner jetzt herausgefunden haben. Bereits existierende Medikamente, die diesen Mechanismus hemmen, könnten künftig Metastasen verhindern, schreibt das Team in „Nature“.

Mehr als die Hälfte der Krebspatienten, bei denen sich der Tumor über die primäre Stelle hinaus in andere Körperteile ausbreitet, haben Metastasen in der Lunge. Das legt nahe, dass dieses Organ besonders anfällig für Krebs ist. Aber was macht die Lunge zu einem so verlockenden Ort für Krebszellen? Bekannt ist, dass Aufbau und Milieu der Lunge für Tumorzellen von Vorteil sind. Doch das allein kann die Häufung nicht erklären.

Warum sich Metastasen oft in der Lunge bilden, hat daher nun ein Team um Ginevra Doglioni von der Katholischen Universität (KU) Leuven näher untersucht. Dafür nahmen die Biomediziner Proben von aggressiven Lungenmetastasen aus krebskranken Mäusen und Menschen und analysierten per RNA-Sequenzierung, welche Gene in den einzelnen Zellen aktiv sind, und welche Nährstoffe dort vorkommen.

Zellen in Lungenmetastasen stellen andere Proteine her

Dabei fanden die Forschenden Hinweise für ein überaktives „Übersetzungsprogramm“. Demnach wird der genetische Code in den Krebszellen in größerem Ausmaß in Proteine übersetzt als in gesunden Körperzellen.

Auslöser dafür ist eine nachträgliche Modifikation des Initiationsfaktors eIF5A, der die Translation in Gang setzt. Durch die Modifikation ist eIF5A überaktiv, so dass eine Reihe von Proteinen verstärkt hergestellt wird. Darunter ist auch Kollagen, das es den Krebszellen erleichtert, in der Lunge zu wachsen. Die Folge sind aggressivere Metastasen in der Lunge.

Aspartat verändert Proteinproduktion in Krebszellen

Aber wie kommt es zu dieser vermehrten Proteinherstellung in aggressiven Metastasen? „Wir fanden hohe Aspartatspiegel in der Lunge von Mäusen und Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs im Vergleich zu Mäusen und Patientinnen ohne Krebs“, berichtet Doglioni. „Das deutet darauf hin, dass Aspartat für die Lungenmetastasierung wichtig sein könnte.“

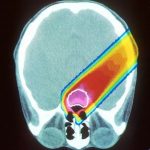

Aspartat ist eine Aminosäure, die im Blut nur in sehr niedrigen Konzentrationen vorkommt. In der Lungenflüssigkeit von Mäusen und Menschen mit Krebsmetastasen kommt dieser Proteinbaustein aber überraschenderweise in sehr großen Mengen vor. Dort bindet Aspartat an einen Oberflächen-Rezeptor auf den Krebszellen (NMDA) und löst so eine Kettenreaktion aus, die letztlich zu besagter Modifikation von eIF5A führt, wie die Tests ergaben.

Auf diese Weise führt Aspartat zu der veränderten Proteinproduktion in den Krebszellen. „Wir fanden heraus, dass pulmonales Aspartat den NMDA-Rezeptor aktiviert, der die eIF5A-Modifikation und ein alternatives Translationsprogramm fördert, das die Kollagensynthese antreibt“, fasst das Team zusammen.

Weitere Besonderheit von Lungenmetastasen

Anhand von Tumororganoiden entdeckten Doglioni und ihre Kollegen zudem eine weitere Besonderheit: Krebszellen in Lungenmetastasen besitzen mehr von diesen Aspartat-bindenden Rezeptoren als Krebszellen in Metastasen aus anderen Organen. „Diese Korrelation deutet darauf hin, dass die Aspartat-Signalübertragung ein charakteristisches Merkmal von Krebszellen sein könnte, die in der Lunge wachsen“, sagt Seniorautorin Sarah-Maria Fendt von der KU Leuven. Demnach sorgt eine Kombination aus hohem Aspartatspiegel und speziellen Krebszellen in der Lunge dafür, dass dort besonders viele Zweittumore auftreten.

Die Erkenntnisse könnten künftig helfen, Krebspatienten zu behandeln und Metastasen zu verhindern. Denn es gibt bereits zugelassene Wirkstoffe, die den NMDA-Rezeptor oder den nachfolgenden Signalweg hemmen. „Es gibt Medikamente, die auf den von uns identifizierten Mechanismus abzielen, so dass mit weiterer Forschung eine Übertragung in ein klinisches Umfeld möglich sein könnte“, so Fendt. (Nature, 2025; doi: 10.1038/s41586-024-08335-7)

Quelle: Vlaams-Institut für Biotechnologie